Memandang Keanekaragaman Hayati di Luar Lensa Ekonomi

22 May 2025

Masyarakat Indonesia tentu telah sering mendengar narasi yang memposisikan negeri ini sebagai tanah yang kaya; negara besar dengan sumber daya alam melimpah. Belasan ribu pulau, hasil bumi yang beraneka ragam, iklim tropis hangat bak surga di bawah langit khatulistiwa. Namun, yang jarang didengungkan bersamaan dengan narasi tersebut adalah bagaimana dengan hadirnya kekayaan alam, ada tanggung jawab besar yang harus dipenuhi.

Conservation International mencatat Indonesia sebagai salah satu dari 17 negara “megadiverse” dengan keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Berdasarkan Sixth National Report to the Convention on Biological Diversity (CBD), Indonesia juga merupakan rumah dari 31.750 spesies flora, dan merupakan habitat bagi 17% satwa liar di dunia yang mencakup 515 spesies mamalia, 400 spesies Palmae, lebih dari 600 spesies reptil, 1.519 spesies burung, dan 270 spesies satwa amfibi. Maka tidak mengherankan jika Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia setelah Brazil. Dikarenakan faktor keunikan geologi, Indonesia juga memiliki tingkat endemisme yang tinggi, mulai dari bunga bangkai dan anggrek hitam hingga cendrawasih dan anoa, masih terdapat ribuan spesies flora dan fauna unik lainnya yang hanya ada di Indonesia.

Namun, di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan akan degradasi keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki jumlah spesies terancam punah tertinggi nomor satu di Asia Tenggara dan Asia Selatan dan saat ini, Indonesia adalah negara yang telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Protokol Nagoya, dua perjanjian yang saling terkait, yang menuntut adanya komitmen negara dalam menjaga keanekaragaman hayati.

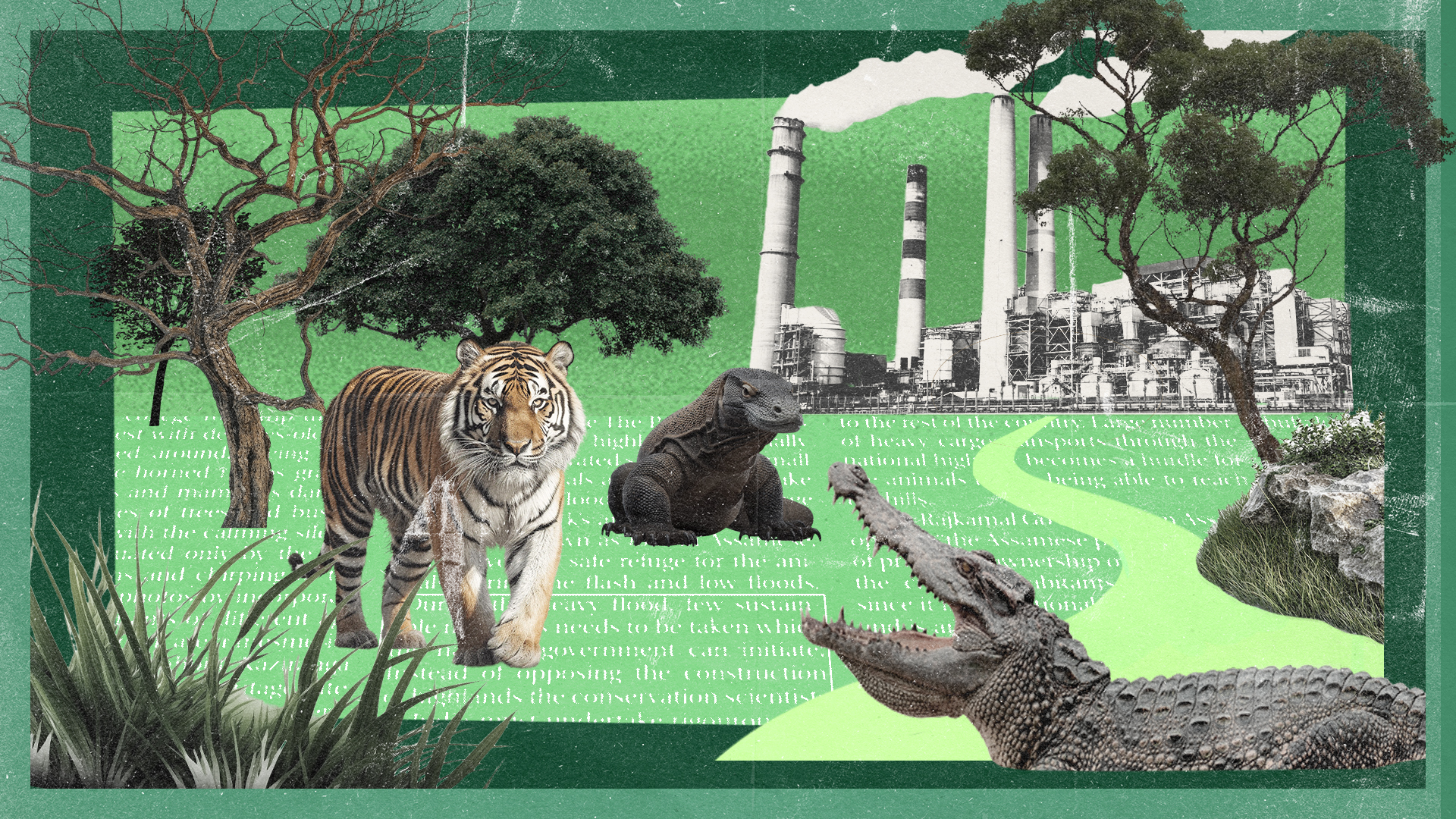

Di era kapitalisme mutakhir, alam sering kali dilihat hanya sebatas sumber daya untuk dieksploitasi. Segala sesuatu yang ada, jika ingin bertahan dan dijaga, harus dapat dijustifikasi secara ekonomi. Mungkin alam liar tidak dilihat menyimpan manfaat dan fungsi yang bisa memperkaya suatu negeri secara instan, tetapi justru ia menyimpan manfaat krusial yang mungkin dirasa terlalu intangible atau tidak disadari signifikansinya bagi kita yang telah terlalu terbiasa dengan praktik ekonomi ekstraktif.

Padahal, kekayaan alam seperti laut dan hutan juga sangatlah bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, karena mereka menyimpan kekayaan genetik dari spesies-spesies yang ada di dalamnya. Para ilmuwan bisa meriset kandungan-kandungan dari beragam spesies fauna untuk keperluan penemuan obat mutakhir atau vaksin, misalnya. Hal ini akan hampir mustahil dilakukan jika ekosistem hutan mengalami degradasi dan fragmentasi. Namun, bagi negara yang telah terlalu terbuai dengan kepraktisan ekonomi ekstraktif, hal ini terasa berat dan terjal jalannya untuk dicapai.

Kita seringkali menempatkan alam seakan terpisah dengan manusia, seakan keutuhannya opsional semata. Implikasi dari pemahaman ini adalah merebaknya praktik-praktik industri yang eksploitatif dan pembangunan yang abai terhadap lingkungan. Pada kenyataannya, manusia adalah bagian dari alam dan koneksi di antara keduanya sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan.

Edward O. Wilson, seorang ahli biologi, menciptakan istilah “biophilia” untuk mengilustrasikan ikatan naluriah antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Begitu dalamnya ikatan naluriah tersebut, hingga ia melebur ke dalam produk-produk kebudayaan. Dalam desain, dikenal istilah biophilic design, atau desain yang dengan sengaja mengimitasi atau memasukkan unsur alam ke dalam desainnya.

Yang menarik, banyak riset menemukan fakta bahwa desain biophilic memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap aspek psikologi manusia. Sebuah riset dari Cardiff University’s School of Psychology menemukan bahwa dengan menaruh tumbuhan di dalam kantor saja para pegawai di kantor tersebut mengalami peningkatan well-being sebesar 47%, peningkatan kreativitas sebesar 45%, dan peningkatan produktivitas sebesar 38%. Fakta ini menunjukkan bagaimana tubuh manusia sangat membutuhkan koneksi dengan alam, tetapi manusia hanya menempatkan alam sebagai objek untuk dinikmati dari jarak aman dan ketika waktu liburan saja.

Menyikapi pentingnya menjaga keanekaragaman hayati, tentu saja desain biophilic bukanlah sebuah panasea bagi degradasi ekosistem, namun ia menyingkap fakta biologis manusia yang telah tertanam dan menyadarkan kita tentang bagaimana tubuh manusia mendambakan koneksi dengan alam. Namun naas, alam sering kali tidak diperlakukan sebagai entitas yang esensial padahal keberlangsungan hidup yang sehat dan optimal sangatlah bergantung pada keseimbangan ekosistem yang mana manusia merupakan bagian tidak terpisahkan darinya.

Bahkan di wilayah urban yang dipenuhi beton, keanekaragaman hayati tetaplah ada. Di kawasan perkotaan seperti Jakarta saja, misalnya, terdapat sekitar 129 spesies burung yang tersebar di berbagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota. Inilah salah satu contoh bagaimana keanekaragaman hayati sebenarnya ada di sekitar kita, tetapi sedikit mata tertuju padanya. Hal ini bisa saja disebabkan oleh tendensi peradaban modern yang melihat keanekaragaman hayati melalui kacamata eksotisme.

Memang, ketika kita berbicara realita, keindahan dan kekayaan alam bisa saja bermanfaat untuk pariwisata; akan lebih baik juga jika ia dimanfaatkan untuk pariwisata berkelanjutan yang tetap menjaga keutuhan ekosistemnya. Tapi perlu kita sadari bahwa pada hakikatnya, keberadaan flora dan fauna serta habitatnya tidak memerlukan justifikasi ekonomi, karena segala yang hidup berhak untuk memiliki ruang di alam raya. Melihat keutuhan ekosistem dan keanekaragaman hayati hanya melalui lensa ekonomi adalah sebuah pemahaman sempit yang mereduksi signifikansi dari keutuhan ekosistem terhadap keberlangsungan hidup di bumi. Tidak semuanya harus dilihat sebagai komoditas yang bisa diekstrak dan dikonversikan menjadi uang.

Ada rantai keterhubungan dari setiap spesies makhluk hidup, punahnya satu spesies—baik itu flora maupun fauna—akan menghasilkan efek domino yang mengancam keberadaan spesies lain. Dengan demikian, satu spesies tidak bisa ditempatkan dalam ruang hampa, namun harus dilihat sebagai bagian dari sebuah ekosistem yang holistik. Sebuah hutan hujan tropis adalah rumah bagi ribuan spesies, maka jika hutan tersebut dialihfungsikan, misalnya menjadi perkebunan monokultur, ribuan spesies penghuni asli hutan tersebut akan terancam. Sekalipun kebun sama-sama pohon, tapi moda penanaman monokultur menuntut adanya eradikasi bagi spesies flora dan fauna lainnya yang dianggap mengancam keberlangsungan satu spesies tumbuhan saja.

Menatap tantangan menuju masa depan yang begitu panjang dan berat, diperlukan sinergi lintas sektor, dari mulai pendidikan, bisnis, hingga pemerintah, untuk menguatkan komitmen dalam menjaga keanekaragaman hayati di negeri ini. Jangan sampai hasrat dan kepentingan jangka pendek mengalahkan rasionalitas kita untuk menjaga keanekaragaman hayati yang tentunya sangat vital bagi keberlangsungan hidup di muka bumi yang ideal. (SN/AM)